日々の生活において備えが重要であると感じる日本人が増えています。

日々の生活において備えが重要であると感じる日本人が増えています。

特に、日本プレッパー協会の提唱する「楽しみながら備える」理念が注目される中、災害や食料危機に備えるための具体的な「プレッパー 備蓄リスト」を作成することは、家庭の安心を支える鍵となります。

この記事では、食料を1年分や2年分備蓄する方法から、保存食や缶詰の選び方、さらに災害対策に必要なリスト作成のポイントまで幅広く解説します。

また、南海トラフ地震のような大規模災害に備えるための必須アイテムや、非常時に役立つ武器や防災用品の適切な選択についても触れていきます。

日常の延長線上でできる備蓄方法から、非常時に必要な実践的な知識までを詳しく解説するこの記事が、あなたの「備え」をより具体的で確実なものにする一助となれば幸いです。

記事の内容

- プレッパー 備蓄リストの基本的な構成と重要性

- 食料や水を長期間備蓄する具体的な方法とポイント

- 保存食や缶詰、武器などの選択基準と管理方法

- 南海トラフ地震や食料危機に対応する備えの実践方法

プレッパー備蓄リストの基本と重要性

ポイント

- 日本プレッパー協会とは何か

- 日本人がプレッパーに注目する理由

- 食料危機備蓄リストの概要

- 食料備蓄一年分リストの作成方法

- 保存食の選び方

- 缶詰の活用と注意点

日本プレッパー協会とは何か

日本プレッパー協会は、防災意識を高め、災害時や非常事態において自立した生活を送るための備えを推進する団体です。この協会は、防災を義務感ではなく、趣味や日常の一部として楽しみながら取り組むことを目指しています。

現在、防災に対する意識は多くの人々の関心を集めていますが、プレッパー協会はこれをより具体的で実践的なものにする役割を果たしています。例えば、備蓄品のリスト作成や保存方法、災害時の行動計画など、日常的に取り組めるアプローチを提案しています。また、備蓄や防災に関する知識を共有し、地域コミュニティ全体の防災力向上にも寄与しています。

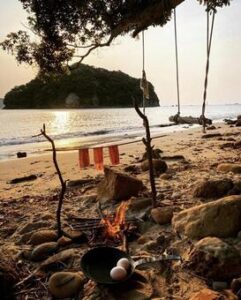

さらに、協会がユニークなのは、楽しみながら備えるというスタンスです。例えば、自家菜園での食品生産やキャンプ用品の活用を通じて、日常的に防災の技術を学ぶといった活動も推奨しています。これにより、防災が特別な取り組みではなく、日常生活に溶け込むものとして認識されやすくなります。

一方で、日本プレッパー協会は個人の備えを強調するだけでなく、災害時における地域や近隣との協力の重要性も説いています。これにより、単なる自己防衛ではなく、共助の観点も含めた包括的な防災対策が可能になります。

このように、日本プレッパー協会は、災害に対する備えを具体的で実践的なものにするためのガイド役を果たしているのです。備えを負担に感じることなく、楽しく日常的に取り組むきっかけとして、多くの人々が注目しています。

日本人がプレッパーに注目する理由

日本人がプレッパーに注目する理由の一つは、近年増加する自然災害や経済的な不安定性です。地震や台風、異常気象といったリスクに加え、パンデミックや食糧危機などの社会的課題が、個人の備えを求めるきっかけとなっています。

日本人がプレッパーに注目する理由の一つは、近年増加する自然災害や経済的な不安定性です。地震や台風、異常気象といったリスクに加え、パンデミックや食糧危機などの社会的課題が、個人の備えを求めるきっかけとなっています。

災害大国である日本では、特に地震や豪雨が頻繁に発生します。その結果、政府や自治体の支援に頼るだけでは不十分だと感じる人々が増え、自助努力の重要性が広がっています。プレッパーの取り組みは、こうした背景と密接に関係しており、個人や家庭が持続可能な防災対策を実践する方法として注目されています。

さらに、プレッパー文化が日本で関心を集めるのは、その柔軟性と具体性にあります。例えば、普段の買い物で少しずつ備蓄を増やす「ローリングストック」や、家庭菜園による食料の自給率向上といった実践的なアプローチが挙げられます。これらの方法は、日常生活に負担をかけずに取り組めるため、多忙な現代人にも受け入れられやすいのです。

一方で、プレッパーが注目される理由には、世界的な情報共有の増加もあります。SNSやオンラインフォーラムを通じて、日本国外のプレッパー文化や実例が広がり、それを取り入れる人が増えているのです。日本独自の事情に合わせたプレッパー活動が進化し、多くの人にとって身近なものとなっています。

このように、プレッパーは災害や社会的不安に対する現実的な解決策として、日本人の間で広がりつつあります。その背景には、身近で始めやすく、具体的な成果が得られる取り組みがあるからです。

食料危機備蓄リストの概要

食料危機への備えとして、適切な備蓄リストを作成することは、災害時や緊急事態における安心感につながります。このリストには、長期間保存可能で、栄養バランスが良く、日常生活でも活用できる食品を含めることが重要です。

まず、主食として米や乾麺(パスタ、うどん、そばなど)が挙げられます。これらは長期間保存が可能で、エネルギー源として役立ちます。次に、タンパク質を補給できる食品として、缶詰(魚、肉、豆類)やレトルト食品が効果的です。これらは調理が不要で、そのまま食べられるものが多いため、非常時に重宝します。

また、ビタミンやミネラルを補うためには、乾物(海藻、切り干し大根など)やフリーズドライ食品を備えることが推奨されます。特に、野菜ジュースやドライフルーツは保存性が高く、健康維持に役立ちます。さらに、味噌汁やスープの素などのインスタント食品も、食事に温かみを加えるためおすすめです。

備蓄リストには、水も必須項目です。1人1日あたり3リットルを目安に、少なくとも1週間分の水を確保しておくと安心です。保存期間が長いパッケージ水を選ぶと、管理が容易になります。

一方、備蓄する際の注意点として、賞味期限の管理や、ローリングストックの実践が挙げられます。備蓄品を普段の食生活で消費し、使った分を買い足すことで、無駄を防ぎながら備えを維持できます。

このように、食料危機に備えるためのリストは、長期保存可能な食品を中心に、栄養バランスと実用性を考慮して構成することが大切です。適切な備蓄リストを準備することで、非常時の不安を軽減し、家庭の安全を守る一助となります。

食料備蓄一年分リストの作成方法

食料を1年分備蓄するためのリストを作成するには、保存性、栄養バランス、使用頻度の3つを考慮することが大切です。これにより、無駄を減らしながら非常時にも対応できる備蓄が可能になります。

食料を1年分備蓄するためのリストを作成するには、保存性、栄養バランス、使用頻度の3つを考慮することが大切です。これにより、無駄を減らしながら非常時にも対応できる備蓄が可能になります。

まず、主食の準備が基本です。米やパスタ、乾麺などの炭水化物を中心に、1日3食分×365日を計算して確保します。例えば、1日1合の米を基準にすると、1年分では約120kgが必要です。乾麺やパスタも、食事にバリエーションを加えるために併せて備蓄しておきましょう。

次に、タンパク質を補う食品をリストに加えます。缶詰(魚、肉、豆類)やレトルト食品は、長期間保存が可能で調理が不要なため便利です。例えば、ツナ缶やチキンの水煮缶、レトルトカレーなどを数十個単位で備蓄すると安心です。豆類の缶詰や乾燥豆も、栄養価が高く長持ちするのでおすすめです。

また、ビタミンやミネラルを補給するための乾物やフリーズドライ食品を準備しましょう。例えば、乾燥野菜や海藻類、野菜ジュース、ドライフルーツなどを取り入れると栄養バランスが整います。さらに、味噌やスープの素などの調味料や簡単に調理できる食品を用意しておくと、非常時でも食事を楽しむことができます。

リストを作成する際には、日常的に消費する食品を優先的に選び、ローリングストックを実践するのがポイントです。これにより、賞味期限が近づいた食品を計画的に消費しながら新しい食品を補充できます。

最後に、保存場所の確保と管理も重要です。湿気が少なく直射日光を避けられる場所を選び、リストに沿って備蓄品を定期的にチェックしましょう。これにより、常に適切な状態で備えを維持できます。

このように、1年分の備蓄リストを作成する際は、食事のバランスと日常的な活用を考慮して計画的に進めることが成功の鍵です。

保存食の選び方

保存食を選ぶ際には、保存期間、栄養価、調理の手間、携帯性といった要素を総合的に考慮することが重要です。これにより、非常時にも安心して利用できる備蓄を確保できます。

まず、保存期間は最も重要な基準の一つです。災害時の利用を想定する保存食は、少なくとも1年以上の賞味期限があるものを選ぶと管理が楽になります。例えば、缶詰やフリーズドライ食品、アルファ米などは、長期保存が可能なためおすすめです。

次に、栄養価も考慮しましょう。災害時には普段と違う生活環境になるため、バランスの取れた食事が健康維持に欠かせません。タンパク質を補うための魚や肉の缶詰、ビタミンを補給できるフリーズドライ野菜や果物、エネルギー源となるアルファ米や乾パンなどを組み合わせると良いでしょう。

また、調理の手間を軽減することも大切です。水や熱源が制限される場合に備えて、そのまま食べられる食品を優先するのが良い方法です。例えば、開封してすぐに食べられるツナ缶やフルーツ缶、パウチ入りのレトルト食品は非常に便利です。

携帯性も保存食選びのポイントです。避難所への移動や保管スペースを考えると、軽量でかさばらない食品が役立ちます。小分け包装された食品や、真空パックされた保存食は携帯性が高くおすすめです。

一方で、保存食を選ぶ際には味や食感にも注意してください。非常時でも食事を楽しむことは、精神的な安定につながります。日頃から食べ慣れた食品を中心に備蓄することで、ストレスを軽減する効果が期待できます。

これらのポイントを考慮して保存食を選ぶことで、非常時にも安心して利用できる備蓄が可能になります。さらに、ローリングストックを取り入れ、普段の食事に保存食を取り入れることで、賞味期限の管理がしやすくなります。

缶詰の活用と注意点

缶詰はプレッパーにとって非常に重要な備蓄アイテムです。保存期間が長く、調理不要でそのまま食べられる点から、災害時や緊急時の食料として最適です。しかし、正しく活用し、注意点を押さえておくことで、備蓄の効果を最大限に引き出せます。

缶詰はプレッパーにとって非常に重要な備蓄アイテムです。保存期間が長く、調理不要でそのまま食べられる点から、災害時や緊急時の食料として最適です。しかし、正しく活用し、注意点を押さえておくことで、備蓄の効果を最大限に引き出せます。

缶詰の活用方法としては、まずそのまま食べられる点が利便性の高さです。ツナ缶やフルーツ缶は栄養補給に役立ち、シチューやカレーの缶詰は簡単に温めるだけで食事の主役になります。また、缶詰は調理に利用することも可能です。例えば、トマト缶を使って簡単な煮込み料理を作ったり、サバ缶で和風アレンジをしたりと、状況に応じてアレンジの幅が広がります。

一方で、缶詰の注意点として、まずは保存環境が挙げられます。直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所で保管することで、内容物の品質を維持できます。また、缶にサビや凹みがある場合、中身が劣化している可能性があるため、定期的に状態を確認することが必要です。

次に、賞味期限の管理も重要です。缶詰は比較的長期間保存できますが、期限が過ぎると風味や食感が劣化することがあります。ローリングストックの方法を活用し、普段の食事に缶詰を取り入れながら新しい缶詰を補充することで、無駄なく備蓄を維持できます。

さらに、災害時の利用を想定して、開封手段の確保も忘れてはいけません。缶切りが必要な缶詰を備蓄する場合は、必ず手動式の缶切りを準備しておきましょう。また、開封後の缶詰は保存が効かないため、1回で食べきれる量を備蓄することが理想的です。

このように、缶詰はその便利さと保存性からプレッパーに適した食品ですが、適切な管理と使い方を心がけることで、その利点を最大限活かすことができます。定期的な見直しと活用を習慣化することが、備蓄の成功への鍵となります。

プレッパー備蓄リストを充実させるポイント

ポイント

- 食料備蓄2年分リストの考え方

- プレッパーズが備蓄する具体例

- 南海トラフに備えた備蓄リストの必須項目

- 武器の選択とリスク管理

- 防災とローリングストックの実践方法

- 長期保存可能な備蓄アイテムの活用

食料備蓄2年分リストの考え方

2年分の食料を備蓄する際には、保存期間、栄養バランス、備蓄スペースの3つを重点的に考えることが重要です。このような長期の備蓄を計画することで、予測不可能な状況にも柔軟に対応できる準備が整います。

保存期間は、長期備蓄を考える上で最も重要な要素です。缶詰やフリーズドライ食品、真空パックされた乾燥食品など、2年以上保存可能な食品を中心に選びましょう。例えば、アルファ米は保存期間が約5年、乾燥野菜や乾燥フルーツは3年以上持つものが多いため、これらをリストに組み込むと良いでしょう。

次に、栄養バランスを考慮します。2年分ともなると、同じ食品ばかりでは飽きが来たり、栄養が偏る可能性があります。そのため、主食(米、パスタ、乾麺)だけでなく、タンパク質を補う缶詰(魚、肉、豆類)、ビタミンを補う乾燥野菜や果物、さらにエネルギー源となるチョコレートやナッツ類などをバランスよく含めるようにしましょう。

備蓄スペースの確保も不可欠です。2年分の食料となると相当な量になるため、収納場所を事前に計画することが必要です。湿気や直射日光を避けられる場所を選び、食品の種類や消費期限ごとに整理しておくと、管理がしやすくなります。例えば、プラスチックコンテナや収納棚を活用して、効率的にスペースを使うことがポイントです。

一方で、ローリングストックを活用して、日常的に消費しながら新しい備蓄を追加していくことが、2年分の備蓄を実現する鍵となります。この方法は、備蓄食品を無駄にしないだけでなく、常に新鮮な状態で保管できるという利点があります。

このように、2年分の備蓄リストを作成する際は、保存期間や栄養バランス、スペースの確保を考慮しながら計画的に進めることが大切です。これにより、安心して長期間の備えを維持できます。

プレッパーズが備蓄する具体例

プレッパーズが備蓄する物品は、災害や社会的不安に備えるための多岐にわたるアイテムです。これらの備蓄品は、食料や水だけでなく、生活を維持するために必要な様々なカテゴリーに分けられます。

プレッパーズが備蓄する物品は、災害や社会的不安に備えるための多岐にわたるアイテムです。これらの備蓄品は、食料や水だけでなく、生活を維持するために必要な様々なカテゴリーに分けられます。

1. 食料の備蓄例

プレッパーズの食料備蓄には、保存性と栄養価の高い食品が選ばれることが一般的です。具体的には、アルファ米、乾麺(パスタ、うどん、そばなど)、レトルト食品(カレー、ハヤシライスなど)、缶詰(ツナ、サバ、果物)、乾燥食品(海藻類、フルーツ、野菜)などが挙げられます。これらは調理が簡単で保存期間が長いため、非常時に便利です。

2. 水の備蓄例

水は最も重要な備蓄品の一つで、1人1日3リットルを目安に、少なくとも1週間分の水を確保することが推奨されています。ペットボトル入りのミネラルウォーターや保存水(5年以上保存可能な製品)が一般的です。また、非常用の携帯浄水器や水のろ過装置を備えているプレッパーも多くいます。

3. 生活用品の備蓄例

災害時には、日常生活を維持するための用品が欠かせません。具体例として、カセットコンロとガスボンベ、簡易トイレ、トイレットペーパー、衛生用品(ウェットティッシュ、マスク、生理用品など)、防寒具(ブランケット、保温シート)があります。また、ランタンや懐中電灯、ラジオ、予備の電池も備えておくべき必需品です。

4. 医薬品の備蓄例

救急用品は災害時の健康維持に欠かせません。プレッパーズは、絆創膏や包帯、消毒液、常備薬、解熱剤、鎮痛剤などの基本的な医薬品をストックしています。さらに、持病がある場合には、予備の処方薬も備蓄しておくことが重要です。

5. 防災グッズの備蓄例

プレッパーズの備蓄には、防災を意識したアイテムも含まれます。具体的には、防災用ヘルメット、軍手、ホイッスル、簡易避難シェルターなどが挙げられます。また、防水バッグや耐火金庫で重要書類や現金を保護することも一般的です。

6. その他の備蓄例

プレッパーズは、食料や水以外にも、燃料や自己防衛用品を備えることがあります。例えば、ガソリンや灯油、斧やナイフ、工具セットなどがこれに含まれます。これらのアイテムは、災害時の生活を補完し、生存力を高めるために役立ちます。

これらの具体例を参考に、自分の生活スタイルやリスクに応じた備蓄リストを作成することで、より実践的な準備が可能になります。プレッパーズの備蓄は、単なる食料の確保ではなく、生活全体を支える包括的な対策と言えます。

南海トラフに備えた備蓄リストの必須項目

南海トラフ地震のような大規模災害に備えるためには、最低限必要な備蓄品を準備しておくことが重要です。特に、ライフラインが長期間停止する可能性を想定し、1週間以上の備蓄を目標としましょう。

1. 飲料水

飲料水は最も重要な備蓄品です。1人1日あたり3リットルを目安に、少なくとも7日分、できればそれ以上を確保します。ペットボトル入りの水が便利ですが、長期保存可能な備蓄用水を選ぶと管理が容易です。

2. 食料

保存性が高く、栄養価のバランスが取れた食品を備えましょう。アルファ米、乾パン、レトルト食品、缶詰(ツナ、サバ、果物など)、乾燥食品(海藻、野菜など)が役立ちます。また、チョコレートやナッツ類など、高エネルギーのスナックも追加すると良いでしょう。

3. 衛生用品

災害時には衛生環境が悪化することが予想されます。トイレットペーパー、簡易トイレ、ウェットティッシュ、マスク、使い捨て手袋などを備えておくことで、感染症リスクを減らせます。女性用の生理用品も忘れずに用意してください。

4. 医薬品

医療機関が利用できない可能性を考え、救急用品を揃えておきます。具体的には、絆創膏、包帯、消毒液、鎮痛剤、解熱剤、常備薬などが含まれます。また、持病がある場合は予備の処方薬も準備しましょう。

5. 熱源と調理用品

停電やガス供給の停止に備えて、カセットコンロとガスボンベを準備します。さらに、アルミホイルや使い捨ての調理器具も役立ちます。これらがあれば、温かい食事を確保することが可能です。

6. 防寒具と衣類

南海トラフ地震は季節を問わず発生する可能性がありますが、冬季には防寒対策が特に重要です。ブランケット、保温シート、使い捨てカイロなどを備えるとともに、着替えや下着も準備しましょう。

7. 情報収集と通信手段

災害時には情報の収集が鍵となります。携帯ラジオ、懐中電灯、モバイルバッテリーを用意しておくことで、停電中でも必要な情報を得られます。予備のスマートフォン充電器も備えておくと安心です。

8. その他の生活用品

災害時には、意外なものが役立ちます。例えば、家庭用ゴミ袋、ジップロック袋、洗濯ロープなどは多用途に使えます。さらに、現金や重要書類を防水バッグに保管することも忘れないようにしましょう。

これらの必須項目を備蓄リストに加え、定期的に見直しながら準備を整えることで、南海トラフ地震に備えた強固な対策が可能になります。準備を怠らず、万が一に備えた行動を心がけましょう。

武器の選択とリスク管理

プレッパーにおいて武器の選択は、自己防衛や生存を目的とした準備の一環として注目されますが、慎重な判断とリスク管理が欠かせません。武器は正しく管理し、法的・道徳的な責任を理解することが重要です。

プレッパーにおいて武器の選択は、自己防衛や生存を目的とした準備の一環として注目されますが、慎重な判断とリスク管理が欠かせません。武器は正しく管理し、法的・道徳的な責任を理解することが重要です。

1. 武器の選択基準

プレッパーが選択する武器には、自己防衛用の道具や日常的に役立つツールが含まれます。例えば、ポケットナイフや多機能ツール、斧、サバイバルナイフなどは、防衛だけでなく、キャンプや作業にも活用できるため、多用途性が高いです。一方で、武器としての機能が高いものは、法律や使用目的を慎重に検討する必要があります。

2. 日本における法的制約

日本では銃や特定の種類の刃物の所持が厳しく規制されています。これに違反する行為は重大な法的責任を伴うため、武器選びには細心の注意が必要です。例えば、刃渡りの長さが一定以上のナイフや、武器とみなされる道具の所持には制限が設けられています。選ぶ際には、必ず日本の法律を確認しましょう。

3. リスク管理の重要性

武器を備える際は、安全管理が最優先です。例えば、家庭内での保管方法として、安全ロックのあるケースを使用し、未成年や第三者がアクセスできないようにすることが必須です。また、取り扱いの際には、誤操作による事故を防ぐための基本的な知識を身につけておきましょう。

4. 自己防衛の代替手段

武器を選ぶことに抵抗がある場合は、非武装の防衛手段を検討するのも一つの方法です。例えば、防犯スプレーや携帯アラームは、相手を傷つけずに自分を守るための有効な選択肢です。また、周囲との連携や避難経路の確保など、トラブルを回避する行動計画を立てておくことも重要です。

5. 倫理的・心理的な側面

武器を持つことは、倫理的・心理的な負担を伴う場合があります。非常時にその武器を適切に使用できるかを考える必要があります。心構えやトレーニングが不十分な場合、逆に危険を招く可能性もあるため、事前の準備が重要です。

武器の選択は、プレッパーとしての備えにおいて慎重さが求められる分野です。法律を遵守し、リスク管理と倫理的な視点を持ちながら、自分や周囲の安全を確保することが何よりも重要です。無理のない範囲で準備を進めましょう。

防災とローリングストックの実践方法

ローリングストックは、日常的に消費しながら備蓄を維持する方法で、災害対策として非常に実用的です。この方法を実践することで、無駄を省きつつ必要な備蓄を確保できます。以下に具体的な手順を示します。

1. 備蓄品の選定

まず、家族が日常的に食べ慣れている食品を選びましょう。例えば、缶詰、レトルト食品、インスタント食品、乾麺、アルファ米など、長期保存が可能なものを選びます。また、飲料水や常用する調味料も含めると良いでしょう。普段から使用している食品を選ぶことで、消費の際に違和感がなく、効率的に備蓄が回せます。

2. 必要な量を計算する

1人1日分の必要量を把握し、それを家族全員分と日数分に応じて計算します。最低3日分、可能であれば1週間分の備蓄を目標にします。例えば、1人あたり1日3リットルの飲料水が必要とされるため、4人家族の場合は3リットル×4人×7日分を確保すると良いでしょう。

3. 定期的な消費と補充

ローリングストックの基本は、古いものから消費し、使った分を補充するサイクルを維持することです。例えば、缶詰を購入した際には賞味期限が最も近いものから食べ、食べた分を新しく買い足します。この習慣を取り入れることで、常に新鮮な備蓄が確保できます。

4. 収納方法の工夫

食品を分類して収納すると管理が簡単になります。例えば、棚や箱を使い、食品の種類ごとに分けたり、消費期限の近いものを手前に配置する方法が効果的です。さらに、定期的に在庫をチェックし、リスト化して管理することで漏れを防ぐことができます。

5. 非食品のローリングストックも考慮

ローリングストックは食品に限らず、日用品にも応用可能です。トイレットペーパー、ウェットティッシュ、衛生用品など、非常時に必要なアイテムを普段から使い、使い切る前に補充する習慣をつけると良いでしょう。

6. 計画的な見直し

災害対策は一度準備して終わりではありません。家族構成や生活スタイルの変化に応じて備蓄品を見直すことが必要です。また、季節ごとの気候変化やライフラインの脆弱性を考慮して、追加の備蓄が必要か検討しましょう。

ローリングストックは、災害対策としてだけでなく、日常生活の延長線上で備蓄を管理する効率的な方法です。この実践方法を取り入れることで、無駄を省きながら、安心して非常時に備えることが可能になります。

長期保存可能な備蓄アイテムの活用

長期保存可能な備蓄アイテムは、災害や緊急事態において重要な役割を果たします。これらのアイテムを適切に活用することで、安心感を得られ、予測不可能な事態にも柔軟に対応できます。

1. 長期保存が可能な食品の活用

長期保存食品には、アルファ米、缶詰、乾燥食品、フリーズドライ食品などがあります。例えば、アルファ米はお湯や水を加えるだけで主食として活用でき、缶詰はそのままでも調理に使っても便利です。また、乾燥野菜やフルーツは栄養補給に役立ち、フリーズドライ食品は軽量で持ち運びがしやすいため、非常持ち出し袋にも適しています。

2. 保存期間を考慮した計画的な活用

これらの食品は保存期間が長いですが、定期的に賞味期限を確認し、ローリングストックの方法で消費と補充を繰り返すと無駄がありません。また、賞味期限が長いことに甘えず、1年ごとに点検して状態を確認することが大切です。

3. 水や飲料の長期保存

水は備蓄の中で最も重要なアイテムです。長期保存用の飲料水を確保するほか、携帯用浄水器や水タンクを準備すると、非常時の水供給がさらに安定します。保存水はボトルや缶の形状を選べるので、利用シーンに応じて適切なサイズを選びましょう。

4. 非食品の備蓄アイテムの活用

防寒具や衛生用品も長期保存可能なアイテムとして重要です。例えば、保温シートや非常用ブランケットは低温下での保温に役立ちます。また、ウェットティッシュや使い捨てカイロなども非常時の生活を支えるアイテムです。

5. 調理や暖房用の備品

調理用のカセットコンロや携帯ストーブは、長期間保管が可能な備蓄アイテムの一つです。これらを使うためのガスボンベや固形燃料も一緒に備えておくことで、電気やガスが使えない状況でも対応できます。

6. 長期保存アイテムの管理と収納

保存アイテムは、湿気や直射日光を避けられる場所に保管することが基本です。さらに、食品と非食品を分けて整理し、リストを作成して定期的に確認する習慣をつけましょう。これにより、どのアイテムがいつ必要になるのかを把握しやすくなります。

長期保存可能な備蓄アイテムを活用するには、日常的な管理と計画的な使用が重要です。このような備えを整えることで、緊急時に安心して対応できる環境を構築できます。

まとめ:プレッパー備蓄リストの基本と重要性

今回の記事をまとめました。

今回の記事をまとめました。

- 日本プレッパー協会は防災意識向上を目的とした団体である

- プレッパー文化は日常的な取り組みとして注目されている

- 食料危機への備蓄リストには主食や缶詰が欠かせない

- 一年分の備蓄はローリングストックで無駄を防ぐ

- 保存食は長期保存と栄養バランスを重視して選ぶ

- 缶詰は直射日光を避け湿気の少ない場所で保管する

- 2年分の備蓄は多様な食品で栄養バランスを保つ

- プレッパーズは日用品や燃料も重要視して備蓄する

- 南海トラフ地震対策には飲料水と防寒具が必須である

- 武器の備蓄は法的制約と倫理的判断が求められる

- ローリングストックは普段の消費と補充を繰り返す方法である

- 長期保存可能な食品は計画的に点検し活用する

- 水の備蓄には長期保存用の飲料水や浄水器を含める

- 調理用具や防寒具は非常時に生活を支える

- 備蓄リストは定期的に見直し状況に応じて更新する