非常時に備えた食料備蓄は、私たちの生活を守る重要な手段です。「食料備蓄 一年分 リスト」を探している方にとっては、災害や予期せぬ食糧危機への対策が切実な課題となっていることでしょう。特に南海トラフ地震のような大規模な災害が想定される中で、「南海トラフ 食料 備蓄」や「南海トラフ 備蓄 リスト」といった具体的な対策を計画することが求められています。

非常時に備えた食料備蓄は、私たちの生活を守る重要な手段です。「食料備蓄 一年分 リスト」を探している方にとっては、災害や予期せぬ食糧危機への対策が切実な課題となっていることでしょう。特に南海トラフ地震のような大規模な災害が想定される中で、「南海トラフ 食料 備蓄」や「南海トラフ 備蓄 リスト」といった具体的な対策を計画することが求められています。

また、「備蓄 1ヶ月分 リスト」や「備蓄食料 1週間分リスト」など短期的な備えを段階的に整えながら、最終的には「米備蓄 一年分 何キロ」を含めた長期的な備蓄に取り組むことが理想的です。

この記事では、「食料危機 備蓄 リスト」を具体的に解説し、戦争や物流の停止など長期的な供給不安に対応するための「食糧備蓄 戦争」レベルの対策もご紹介します。

さらに、「米 備蓄 2年分」をはじめとした保存食品や調理方法、計画的な備蓄の進め方を詳しく解説します。

災害や非常時に家族を守るための万全な準備を進めるために、ぜひこの記事をご活用ください。

記事の内容

- 食料備蓄の必要量や期間に応じた具体的な計画方法が理解できる

- 米や缶詰など長期保存可能な食品の選び方や管理方法が分かる

- 南海トラフ地震や食糧危機に備えるための備蓄リストの詳細が理解できる

- 家庭の状況に応じた柔軟な備蓄体制の構築方法が学べる

食料備蓄一年分リストで安心を

ポイント

- 食糧危機 備蓄 どれくらい必要?

- 備蓄 1ヶ月分 リストの作り方

- 米備蓄 一年分 何キロ準備する?

- 備蓄食料 1週間分リストを確認

- 南海トラフ 食料 備蓄の具体例

食糧危機に対する備蓄はどれくらい必要?

食糧危機が訪れた際、家庭でどれだけの備蓄を確保すれば良いのかは、個人や家族構成、さらには生活スタイルによって大きく異なります。ただし、多くの専門家が指摘しているように、最低でも1週間分の備蓄を用意しておくことが推奨されています。これは、災害や物流の停止、さらには食料供給の混乱が起きた際、すぐに公的な支援が届かないケースが想定されるためです。実際、災害時には支援が届くまでに数日から1週間以上かかる場合があり、その間を自力で乗り切るための備蓄が欠かせません。一方で、1週間分では十分でない場合もあります。特に長期的な供給不安や予期せぬ状況に備えるためには、少なくとも1ヶ月分の備蓄を目指し、さらに安心感を求めるのであれば1年分の備蓄を計画することが重要です。

この際、単に食料品を揃えるだけでなく、水や調理器具、燃料といった周辺設備の確保も忘れてはなりません。水は飲料用だけでなく、調理や衛生目的にも使用されるため、1人1日あたり3リットルを基準に必要量を算出することが推奨されます。さらに、調理器具としてはカセットコンロやそれに対応する燃料の確保が必要です。これにより、ライフラインが完全に停止するような事態でも温かい食事を準備することが可能となります。また、非常時には心理的な安定を保つことも重要であり、温かい食事はその一助となります。

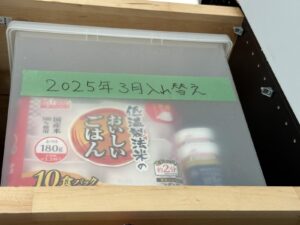

加えて、備蓄の際には消費期限や保存環境にも十分配慮することが必要です。特に、長期間の備蓄を見据える場合、食品を適切に保管し、定期的に消費と補充を繰り返す「ローリングストック法」を活用することで、常に新鮮で安全な食品を備蓄しておくことができます。この方法では、普段の生活の中で備蓄品を循環的に使用するため、無駄を最小限に抑えることができます。

さらに、家庭の構成員全員で備蓄計画を共有し、それぞれが必要な物資の場所や使い方を理解しておくことも重要です。例えば、災害時にどのように物資を取り出し、どの順序で利用するべきかを事前に確認しておくと、混乱を避けることができます。このような計画的な備えがあれば、非常時においても安心して過ごせる基盤を築くことができるでしょう。例えば、家族構成が変わった場合や、気候の変化に伴うニーズの変化にも柔軟に対応できる備蓄体制を整えることが可能です。このような努力が、災害時の不安を大幅に軽減し、家庭の安全を守る大きな支えとなるのです。

備蓄1ヶ月分リストの作り方

1ヶ月分の備蓄を計画する際には、家庭での日常的な消費量を詳細に把握することが第一歩です。たとえば、1日に必要な米の量や水の消費量を記録し、それを30日分に換算することで、具体的かつ現実的な必要量を見積もることが可能です。この際、食料品を主食、主菜、副菜のカテゴリーに分けて考えることで、栄養バランスに優れたリストを作成できます。主食としては、米やアルファ米、乾麺、パンの缶詰などを選択肢に入れると良いでしょう。これらは保存が効きやすく、多くの料理に応用できるため、非常時でも飽きずに食事を楽しむことができます。主菜には、缶詰の肉や魚、豆類が含まれ、たんぱく質を効率よく摂取できるため不可欠です。特に、調理が簡単でそのまま食べられる食品を多めに備えておくと、調理環境が限られる状況でも安心です。副菜には、保存期間が長い野菜の缶詰や乾物、インスタントスープが適しています。これらの副菜は、栄養価が高く簡単に調理できるため、災害時や緊急時にも役立ちます。さらに、家族全員の好みやアレルギーを考慮に入れた食品選びが重要であり、例えばアレルギー対応食品を備蓄リストに追加することが必要です。

1ヶ月分の備蓄を計画する際には、家庭での日常的な消費量を詳細に把握することが第一歩です。たとえば、1日に必要な米の量や水の消費量を記録し、それを30日分に換算することで、具体的かつ現実的な必要量を見積もることが可能です。この際、食料品を主食、主菜、副菜のカテゴリーに分けて考えることで、栄養バランスに優れたリストを作成できます。主食としては、米やアルファ米、乾麺、パンの缶詰などを選択肢に入れると良いでしょう。これらは保存が効きやすく、多くの料理に応用できるため、非常時でも飽きずに食事を楽しむことができます。主菜には、缶詰の肉や魚、豆類が含まれ、たんぱく質を効率よく摂取できるため不可欠です。特に、調理が簡単でそのまま食べられる食品を多めに備えておくと、調理環境が限られる状況でも安心です。副菜には、保存期間が長い野菜の缶詰や乾物、インスタントスープが適しています。これらの副菜は、栄養価が高く簡単に調理できるため、災害時や緊急時にも役立ちます。さらに、家族全員の好みやアレルギーを考慮に入れた食品選びが重要であり、例えばアレルギー対応食品を備蓄リストに追加することが必要です。

また、備蓄食品を選ぶ際には、賞味期限が長い商品を優先的に選び、定期的に消費と補充を行う「ローリングストック法」を活用することが有効です。この方法により、備蓄品を常に新鮮で安全な状態に保つことができるだけでなく、日常的に使い慣れた食品を非常時にも活用することが可能です。例えば、週ごとに備蓄品を消費し、その都度新たな食品を補充するサイクルを取り入れることで、食品ロスを最小限に抑えるとともに、備蓄体制を効率的に維持できます。さらに、保存環境を整えることも重要です。直射日光を避けた涼しい場所や湿度の低い環境で保存することで、食品の品質を長期間維持できます。

最後に、備蓄計画を家族全員で共有し、物資の保管場所や取り扱い方法を全員が理解しておくことが非常時におけるスムーズな対応につながります。具体的には、各食品や物資の使用優先順位や適切な消費方法を事前に確認し、災害発生時の混乱を最小限に抑える準備を整えておくと良いでしょう。このように、計画的かつ柔軟な備蓄体制を構築することで、緊急時にも安心して生活を維持することが可能となります。

米備蓄一年分だと何キロ準備する?

1年間に必要な米の量は、家族の人数や1回の食事で食べる量によって変動しますが、一般的には1人当たり年間約80キログラムが目安とされています。これは、1日3食すべてに米を使用し、1食あたり約150グラムの炊飯後の米を消費する場合の計算に基づいています。ただし、家庭での食事スタイルや好みによって必要量は大きく異なる場合があります。たとえば、パンや麺類など、他の主食と組み合わせる家庭では、米の消費量は減少することがあります。このため、家庭ごとの食習慣を考慮し、実際に必要な量を計画することが重要です。

さらに、米を長期間保存するためには、適切な環境を整えることが不可欠です。保存には真空パックや専用の密閉容器を使用するのが最適です。これにより、湿気や酸化から米を守り、品質を長期間維持することができます。また、保存場所としては、直射日光を避けた涼しく乾燥した場所が理想的です。特に、温度や湿度の変化が少ない環境を選ぶことで、保存期間を1年以上延ばすことが可能です。防虫剤や乾燥剤を併用することも、保存状態を良好に保つための効果的な手段です。

無洗米を選択することも、特に災害時には大きなメリットがあります。無洗米は炊飯前に洗う必要がないため、水の使用量を節約することができます。これは、飲料水の確保が困難な非常時において特に有効です。また、調理時間を短縮できるため、熱源が限られている状況下でも便利に利用できます。

さらに、ローリングストック法を活用することで、備蓄米の鮮度を保ちながら効率的に管理することが可能です。この方法では、定期的に備蓄米を消費し、新しい米を補充するサイクルを確立します。たとえば、半年ごとに一定量を消費し、その都度新しい米を購入することで、古い米が劣化するリスクを回避できます。このプロセスを通じて、常に新鮮で高品質な米を確保できるだけでなく、備蓄管理の手間も軽減されます。

最後に、保存環境のモニタリングも重要な要素です。湿度計や温度計を使用して保存場所の状態を定期的に確認し、適切な調整を行うことで、長期間にわたる米の保存をより確実なものにできます。このように、計画的かつ実用的な備蓄方法を実践することで、災害時や予期せぬ状況においても家族が安心して食事を続けられる備えを確立することができます。適切な備蓄計画と管理があれば、1年間の米の供給を安定的に維持することが可能となるでしょう。

備蓄食料1週間分リストを確認

1週間分の備蓄リストを作成する際には、緊急時に必要なカロリーや栄養素を満たす食品を選ぶことが最も重要なポイントです。具体的には、主食、主菜、副菜に分けて考えるとリスト作成がスムーズになります。主食としては、米やパスタ、パンの缶詰といった長期間保存可能な食品を選びます。これらは調理の手間が少なく、非常時でも安定してエネルギーを供給する食品として適しています。特に、米やアルファ米は保存性が高く、多くの家庭で使われているため、備蓄リストに加える価値があります。さらに、パンの缶詰はそのまま食べられるため、緊急時には重宝します。

1週間分の備蓄リストを作成する際には、緊急時に必要なカロリーや栄養素を満たす食品を選ぶことが最も重要なポイントです。具体的には、主食、主菜、副菜に分けて考えるとリスト作成がスムーズになります。主食としては、米やパスタ、パンの缶詰といった長期間保存可能な食品を選びます。これらは調理の手間が少なく、非常時でも安定してエネルギーを供給する食品として適しています。特に、米やアルファ米は保存性が高く、多くの家庭で使われているため、備蓄リストに加える価値があります。さらに、パンの缶詰はそのまま食べられるため、緊急時には重宝します。

次に主菜ですが、缶詰の魚や肉、レトルト食品を用意すると良いでしょう。これらは高たんぱく食品であり、体力を維持するために必要な栄養を効率的に摂取することができます。缶詰には種類が豊富にあり、例えばサバ缶、ツナ缶、スパムなどの肉類缶詰が代表的です。また、レトルト食品は加熱するだけで簡単に食べられるため、非常時の調理負担を大幅に軽減します。

副菜には、インスタントスープや味噌汁、日持ちする野菜、フリーズドライ食品、フルーツ缶などを揃えると栄養バランスが向上します。特に、フリーズドライ食品は軽量で保存が効きやすく、災害時には簡単に使用できるため、多くの家庭で推奨されています。また、フルーツ缶はビタミン補給に適しており、特に体調を崩しやすい状況下で役立ちます。

水の備蓄も欠かせません。1人1日3リットルを目安に計算し、飲料用と調理用の両方を確保します。水は生活に必要不可欠な資源であるため、ポリタンクや大容量のボトルで保管することが推奨されます。さらに、浄水タブレットや簡易浄水器を備えておくと、不測の事態にも対応できます。

これに加えて、栄養バランスを意識するために、ビタミンやミネラルを補うジュースやサプリメントを活用するのも良い方法です。特に非常時には栄養が偏りがちになるため、これらの補助食品が健康維持に役立ちます。

リストを作成したら、定期的に見直すことも忘れてはいけません。例えば、賞味期限を確認し、期限が近いものから消費して新しいものを補充する「ローリングストック法」を取り入れることで、常に新鮮な備蓄食品を維持できます。また、リスト化することで管理が容易になり、必要な時にすぐに備蓄品を見つけることが可能です。さらに、家族全員でリストを共有し、備蓄品の保管場所や使い方を理解しておくことで、非常時の混乱を最小限に抑えることができます。このようにして計画的に準備を進めれば、1週間分の備蓄であっても、家族全員が安心して過ごせる環境を整えることが可能となります。

南海トラフ食料備蓄の具体例

南海トラフ巨大地震が発生した場合、その影響は非常に広範囲に及び、電気や水道、ガスといったライフラインが長期間停止する可能性が指摘されています。このような状況において、特に食料備蓄の重要性は計り知れません。具体的には、まず水と主食を優先的に確保することが最も重要とされています。例えば、米やアルファ米は調理の手間が少なく、保存期間が長いという点で、多くの家庭で選ばれています。これらの食品は湯を注ぐだけで調理が可能であり、非常時には大変便利です。また、缶詰やレトルト食品を積極的に活用することで、栄養バランスを維持しながら、調理にかかる時間や手間を大幅に軽減することができます。

さらに、備蓄の際には調理用の熱源を確保することも欠かせません。具体例として、カセットコンロや固形燃料、アウトドア用の携帯型ストーブなどを備えると良いでしょう。これらがあれば、停電やガス供給の停止が発生しても、温かい食事を調理することが可能となり、寒冷な季節やストレスの多い状況下でも精神的な安定を保つ助けとなります。また、簡易調理器具や耐熱性の容器を併せて用意することで、調理効率をさらに向上させることができます。

さらに、家族構成や個々の健康状態、食の嗜好に応じた備蓄計画を立てることも重要です。たとえば、高齢者や幼児がいる家庭では、咀嚼しやすい食品や消化に優れた食品を備蓄リストに加える必要があります。また、アレルギー対応食品や特定の栄養素が強化された食品を選ぶことで、より実用的かつ安全な備蓄体制を構築することが可能です。さらに、精神的な余裕を持つために、嗜好品やお菓子なども少量備蓄しておくと、非常時の心理的な負担を軽減する助けとなるでしょう。

備蓄の維持管理には、ローリングストック法を取り入れることが効果的です。この方法を活用することで、日常生活の中で備蓄品を消費し、新たな食品を定期的に補充するサイクルを構築することができます。これにより、常に新鮮で安全な食品を備蓄できるだけでなく、食品ロスの削減にもつながります。加えて、保存環境を整えることも不可欠で、直射日光を避けた涼しい場所や湿度が低い環境を選ぶことで、食品の品質を長期間にわたって維持できます。

このように、南海トラフ地震に備えるための具体的な備蓄方法を事前に検討し、計画的に準備を進めることは、家族の安全を守るために欠かせない要素です。適切な備えがあれば、非常時にも安心して生活を送ることができ、予期せぬ事態にも柔軟に対応する基盤が整います。家族全員で備蓄計画を共有し、必要な物資の保管場所や利用方法を確認することも、緊急時の混乱を防ぐために非常に重要です。このような取り組みを通じて、南海トラフ地震のリスクに対する備えを万全なものにすることができるでしょう。

食料備蓄一年分リストと注意点

ポイント

- 食料危機 備蓄 リストのポイント

- 南海トラフ 備蓄 リストの詳細

- 米 備蓄 2年分を考える方法

- 食糧備蓄 戦争時の備え方

- 長期備蓄のコツと実践例

- 必要な備蓄量の計算方法

食料危機備蓄リストのポイント

食料危機に備えるためのリストは、主食、主菜、副菜、そして水や調理器具などの周辺物資を含めた包括的な内容が求められます。具体的には、主食として米やアルファ米、乾麺を優先的に選ぶとよいでしょう。これらの食品は保存期間が長く、調理の際にも柔軟性が高いため、多様な食事に対応可能です。一方で、主菜では缶詰や乾物、レトルト食品が重要な役割を果たします。缶詰は魚や肉、豆類などのバリエーションが豊富であり、たんぱく質を効率的に摂取できます。さらに、レトルト食品は加熱するだけで食べられるため、非常時の調理負担を大幅に軽減します。

副菜としては、保存期間が長い野菜の缶詰やフリーズドライ食品が推奨されます。これらの食品は栄養価が高く、調理の手間も少ないため、ストレスの多い状況下でも安定して栄養を摂取できます。また、ビタミン補給に役立つジュース類を加えることで、食事全体の栄養バランスを向上させることが可能です。この際、家族のアレルギーや嗜好を考慮した選択も欠かせません。例えば、小麦アレルギーを持つ家族がいる場合は、小麦を含まない代替食品を用意する必要があります。

さらに、長期間の備蓄を維持するためには、ローリングストック法を活用することが効果的です。この方法では、消費と補充を定期的に繰り返すことで、備蓄品を常に新鮮な状態に保つことができます。また、ローリングストック法により、災害時にも使い慣れた食品を活用できるため、心理的な負担も軽減されます。

加えて、備蓄をより実用的なものにするためには、収納スペースの確保や食品の種類ごとの整理が重要です。具体的には、使用頻度の高い食品を手前に配置し、長期間保存可能な食品を奥に保管する方法が推奨されます。これにより、食品の取り出しやすさが向上し、必要な時にスムーズに対応できるようになります。こうした工夫を取り入れることで、非常時にも安心して利用できる備蓄体制を整えられます。

南海トラフ備蓄リストの詳細

南海トラフ地震に備えるリストは、他の災害用リストと比較して特に長期性が求められます。この災害は広範囲にわたる影響が予想されるため、1週間以上の備蓄が推奨されます。まず主食として、米や乾麺に加え、調理不要で食べられるパンの缶詰やアルファ米を取り入れることが重要です。これらの食品は、保存期間が長いだけでなく、ライフラインが停止した状況でも手軽に利用できるため、多くの家庭で活用されています。特に、アルファ米は湯を注ぐだけで調理が可能なため、非常時には非常に便利です。

南海トラフ地震に備えるリストは、他の災害用リストと比較して特に長期性が求められます。この災害は広範囲にわたる影響が予想されるため、1週間以上の備蓄が推奨されます。まず主食として、米や乾麺に加え、調理不要で食べられるパンの缶詰やアルファ米を取り入れることが重要です。これらの食品は、保存期間が長いだけでなく、ライフラインが停止した状況でも手軽に利用できるため、多くの家庭で活用されています。特に、アルファ米は湯を注ぐだけで調理が可能なため、非常時には非常に便利です。

主菜に関しては、缶詰の魚や肉、レトルト食品をバランスよく配置することが求められます。缶詰はそのまま食べることができるため、調理に必要な熱源を節約できる点が大きな利点です。さらに、栄養価の高い魚の缶詰やたんぱく質を多く含む豆類の缶詰を取り入れることで、栄養バランスを補うことが可能です。一方で、レトルト食品は湯煎が必要なものが多いため、カセットコンロや燃料などの熱源を併せて備蓄することが不可欠です。

副菜には、保存が効く野菜やインスタントスープを加えると、栄養の偏りを防ぐことができます。例えば、野菜の缶詰やフリーズドライ食品は、非常時に不足しがちなビタミンやミネラルを補う役割を果たします。また、インスタントスープは手軽に栄養を摂取できるだけでなく、体を温める効果もあるため、ストレスの多い災害時において特に有用です。さらに、果実ジュースや野菜ジュースを追加することで、水分補給と同時に栄養を効率よく摂取することができます。

水の備蓄は特に重要であり、1週間分を目安に1人当たり少なくとも21リットルを確保することが推奨されます。この量は飲料水としてだけでなく、調理や衛生目的で使用する水も含まれます。水の保管には、ポリタンクや大容量ボトルを活用し、衛生的な環境で保管することが大切です。また、浄水タブレットや簡易浄水器を用意しておくことで、非常時に水の質を保つことが可能となります。

さらに、熱源や調理器具を備えておくことも、停電時やガスの供給が止まった際に重要な対策となります。カセットコンロや固形燃料、携帯型ガスストーブなどを用意しておくことで、温かい食事を取ることができ、災害時の精神的な安定にもつながります。また、簡易調理用の鍋やフライパン、耐熱性の容器も合わせて用意すると良いでしょう。

このような備蓄リストを作成し、定期的に内容を見直すことで、万が一の事態に柔軟に対応できる備えを整えることができます。特に、災害が発生した直後の混乱時期に備えて、食品や物資の配置をわかりやすく整理し、家族全員がその場所を把握しておくことも重要です。これにより、迅速かつ的確に必要な物資を活用できる体制が整い、家族の安全を守るための大きな助けとなるでしょう。

米 備蓄 2年分を考える方法

米を2年分備蓄する場合、保存方法が非常に重要です。一般的に、1人が年間に消費する米は約80キログラムとされているため、家族構成や日々の食事量に応じて必要量を計算することが最初のステップです。たとえば、4人家族であれば年間に約320キログラムの米が必要となる計算です。この量を効率的に管理するためには、適切な保存方法と環境が欠かせません。

保存には真空パックや専用の密閉容器が理想的で、これにより酸化や湿気から米を守ることができます。特に、保存場所としては温度変化の少ない涼しい場所が最適で、直射日光や湿気を避けることが重要です。さらに、防虫剤や乾燥剤を併用することで、米の品質を長期間保つことが可能となります。このような対策を施すことで、保存期間を2年以上に延ばすことも現実的です。

また、災害時を考慮する場合には無洗米を選択するのが実用的です。無洗米は炊飯時に米を研ぐ必要がないため、貴重な水資源を節約できるだけでなく、調理の手間も削減できます。さらに、調理器具や燃料が限られる非常時においても、簡単に炊き上げることができるため、備蓄品として非常に優れています。

定期的に備蓄米を消費し、新しい米を補充することも忘れてはなりません。このいわゆる"ローリングストック法"を活用することで、常に新鮮な米を確保できるだけでなく、備蓄の管理も効率的に行うことが可能となります。たとえば、半年ごとに一定量を消費して新たに購入するサイクルを確立すれば、米が劣化するリスクを最小限に抑えられます。

さらに、保存環境を整える際には湿度計や温度計を活用し、環境の変化に迅速に対応できるようにするとより安心です。これらの準備を万全に整えることで、災害時や予期せぬ状況においても、家族が安心して米を食べ続けられる備えを確立することができます。適切な計画と管理があれば、2年分の米備蓄も現実的かつ実用的な目標となるでしょう。

戦争時の食料の備え方

戦争や長期的な供給不安に備える場合、備蓄リストはさらに包括的かつ長期的な視点が求められます。まず、主食として米やアルファ米、乾麺を最低1年以上確保することが基本です。これらの主食は、保存が効くうえに栄養補給の基盤となるため、備蓄リストの中核を担います。また、これに加えて栄養バランスを考慮し、たんぱく質を豊富に含む主菜を取り入れることが重要です。具体的には、缶詰や乾物を中心に選ぶとよいでしょう。缶詰は魚や肉、豆類などの種類が豊富で、調理不要でそのまま食べられる利便性も持ち合わせています。一方で、乾物は軽量で保存期間が長い特性があり、非常時には効率的に使うことができます。

戦争や長期的な供給不安に備える場合、備蓄リストはさらに包括的かつ長期的な視点が求められます。まず、主食として米やアルファ米、乾麺を最低1年以上確保することが基本です。これらの主食は、保存が効くうえに栄養補給の基盤となるため、備蓄リストの中核を担います。また、これに加えて栄養バランスを考慮し、たんぱく質を豊富に含む主菜を取り入れることが重要です。具体的には、缶詰や乾物を中心に選ぶとよいでしょう。缶詰は魚や肉、豆類などの種類が豊富で、調理不要でそのまま食べられる利便性も持ち合わせています。一方で、乾物は軽量で保存期間が長い特性があり、非常時には効率的に使うことができます。

副菜についても、長期間保存可能なフリーズドライ食品や保存野菜をリストに加えることで、栄養の多様性を確保します。特に、フリーズドライ食品は軽量かつ手軽に調理できる点で優れています。保存野菜には缶詰のほか、真空パックに入った根菜類や冷凍保存された野菜を取り入れることで、非常時にもビタミンやミネラルを摂取できる環境を整えられます。このように、主食・主菜・副菜をバランスよく備蓄することが、長期的な食糧危機において健康を維持するための鍵となります。

さらに、食品だけではなく、水や燃料、調理器具といった周辺物資の備蓄も欠かせません。水は1人1日3リットルを目安に、少なくとも1週間分、可能であれば1ヶ月分以上を準備することが推奨されます。これに加えて、浄水タブレットやポータブル浄水器を用意しておくと、不測の事態に対応しやすくなります。燃料については、カセットコンロとそれに対応するガスボンベを数本用意し、加えて固形燃料やアウトドア用ストーブなどを準備すると安心です。また、調理器具としては、軽量で耐久性の高い鍋やフライパンを選ぶと良いでしょう。これにより、災害時や戦争時の厳しい状況でも、調理を安全かつ効率的に行うことが可能となります。

さらに、戦争時には災害時とは異なるリスクが伴うため、医薬品や衛生用品を多めに備えることが特に重要です。具体的には、常備薬や応急処置用の医療キットに加え、感染症予防のための消毒液やマスク、手袋を用意する必要があります。特に、長期間の避難生活を想定する場合、抗生物質や胃腸薬、風邪薬などの医薬品を多めに備蓄することで、健康リスクを大幅に軽減できます。また、衛生用品としては、ウェットティッシュや簡易トイレ、女性用の衛生製品なども忘れずに準備しましょう。

このように、包括的で計画的な備蓄リストを作成し、定期的にその内容を見直すことで、戦争や長期的な供給不安にも柔軟に対応できる備えが整います。また、家族全員が備蓄品の場所や使い方を把握しておくことも重要です。これにより、いざというときに迅速かつ効果的に対応できる環境が整い、安心して生活を維持するための大きな助けとなるでしょう。

長期備蓄のコツと実践例

長期的な備蓄を成功させるためには、日常生活に組み込みやすい工夫が求められます。例えば、普段から食べ慣れた食品を多めに購入しておくことで、いざという時に食事の満足度を保つことができます。さらに、ローリングストック法を活用し、賞味期限が近い食品から順次消費し、消費した分を新たに補充するサイクルを確立すると、食品が無駄になるのを防ぎつつ備蓄品を常に新鮮に保つことが可能です。また、備蓄する食品は主食、主菜、副菜といったカテゴリーに分けて整理し、収納場所も明確にすることで、必要なものをすぐに取り出せる状態を維持できます。

主食としては、米やパスタ、アルファ米などが適しており、これらは保存が効きやすい食品として広く利用されています。具体例として、米を保存する場合には、専用の密閉容器を使用し、冷暗所で保管することで1年以上の保存が可能です。さらに、防虫剤や乾燥剤を併用することで品質を維持しやすくなります。主菜としては、缶詰の肉や魚、豆類、そしてレトルト食品が便利で、調理の手間を省きつつ、必要な栄養素を確保することができます。

副菜に関しては、栄養バランスを考慮して、野菜の缶詰やフリーズドライ食品、乾燥野菜を備蓄すると良いでしょう。これらは非常時でも手軽に利用できるうえ、ビタミンやミネラルの不足を補う役割を果たします。また、保存環境を整えることも非常に重要で、適切な湿度と温度を保つことで食品の劣化を最小限に抑えられます。

さらに、レトルト食品やアルファ米などの調理が簡単な食品を備蓄することで、災害時や緊急時においても手軽に食事を準備できる環境を整えることが可能です。これらの食品は加熱するだけ、またはお湯を注ぐだけで食べられるため、忙しい日常生活にも役立てることができます。

その他の実践例として、保存食品の購入時には家族の嗜好やアレルギーを考慮し、普段の食事で使用している調味料やスパイスも備蓄に加えると、非常時でも食事を美味しく楽しむことができます。また、食品以外にも水や調理器具、燃料の備蓄を忘れずに行うことが大切です。こうした包括的な備えを日常的に意識することで、いざという時の安心感を高めることができるでしょう。

必要な備蓄量の計算方法

必要な備蓄量を計算する際には、家庭の消費量を具体的に把握することが最初のステップとなります。この消費量を把握するためには、まず日常生活での食事内容を詳細に記録することが役立ちます。例えば、1日にどれだけのカロリーを摂取しているか、主食、主菜、副菜にそれぞれどれほどの量が必要であるかを明確にすることが重要です。主食としては、米や乾麺が一般的な選択肢ですが、これらを1食分としてどれだけ消費しているかを基に、1日分、1週間分、さらに1ヶ月分や1年分の必要量を算出できます。この計算では、1食あたりの消費量を人数と日数で掛け合わせることで、具体的な必要量が明確になります。

必要な備蓄量を計算する際には、家庭の消費量を具体的に把握することが最初のステップとなります。この消費量を把握するためには、まず日常生活での食事内容を詳細に記録することが役立ちます。例えば、1日にどれだけのカロリーを摂取しているか、主食、主菜、副菜にそれぞれどれほどの量が必要であるかを明確にすることが重要です。主食としては、米や乾麺が一般的な選択肢ですが、これらを1食分としてどれだけ消費しているかを基に、1日分、1週間分、さらに1ヶ月分や1年分の必要量を算出できます。この計算では、1食あたりの消費量を人数と日数で掛け合わせることで、具体的な必要量が明確になります。

また、水の備蓄も同様に計算することが欠かせません。水は飲料水としてだけでなく、調理や衛生目的にも使用されるため、1人あたり1日3リットルを目安に計算するのが一般的です。この際、家庭の構成員の年齢や健康状態、季節的な気温変動なども考慮することが推奨されます。たとえば、夏場の暑い時期には水分の必要量が増えるため、その分を見越して余裕を持った備蓄量を確保しておくと安心です。

さらに、家庭に特有の事情を反映させることも忘れてはなりません。例えば、アレルギーや特別な食事制限がある場合、それに対応する食品を備蓄リストに追加することが重要です。また、小さなお子様や高齢者がいる家庭では、柔らかい食感の食品や消化に良いものを選ぶ必要があります。このような家族のニーズに応じたカスタマイズが、実用的かつ効果的な備蓄計画を作るポイントとなります。

さらに、備蓄量を正確に管理するためには、リスト化して定期的に見直す習慣を取り入れることが効果的です。具体的には、食品ごとの消費期限や在庫量を一覧にまとめ、定期的に更新することで、不要な廃棄を防ぎつつ備蓄を最適化できます。この管理プロセスを徹底することで、ローリングストック法を効率的に活用できるようになります。ローリングストック法は、普段の消費を通じて備蓄品を入れ替える方法で、常に新鮮な状態を保つことができます。

さらに、これらの計画と管理を家庭内で共有し、家族全員が備蓄品の場所や使い方を理解しておくことも重要です。特に、災害発生時の混乱を避けるためには、備蓄品をどのように取り出し、活用するかの手順を事前に確認しておくと良いでしょう。このようにして計画的に備蓄を進めることで、非常時にも安心して過ごせる準備が整い、家族全員が安全かつ快適に対応できる環境を作り出すことができます。

食料備蓄 一年分 リストのポイントと総括

今回の記事をまとめました。

今回の記事をまとめました。

- 家族の人数と消費量を基に1年分の食料備蓄量を計算する

- 主食は米やアルファ米、乾麺を中心に選ぶ

- 主菜は缶詰やレトルト食品でたんぱく質を確保する

- 副菜はフリーズドライ食品や保存野菜を揃える

- 水は1人1日3リットルを目安に計算して備蓄する

- 無洗米を選び水の節約と調理の簡略化を図る

- ローリングストック法で常に新鮮な備蓄品を維持する

- 保存環境は涼しく湿気が少ない場所を選ぶ

- カセットコンロや固形燃料など調理用熱源を準備する

- 賞味期限が長い食品を優先して購入する

- アレルギーや嗜好に配慮して食品を選ぶ

- 簡易調理器具や保存容器を併せて用意する

- 家族で備蓄計画を共有し使用方法を確認しておく

- サプリメントや栄養補助食品で栄養バランスを補う

- 非常時の精神的安定のため嗜好品を少量備蓄する