災害や緊急時に備え、「食料備蓄1ヶ月分 リスト」を準備しようと考える方が増えています。

災害や緊急時に備え、「食料備蓄1ヶ月分 リスト」を準備しようと考える方が増えています。

30日分の備蓄はもちろん、一年分や2年分といった長期的なプランを視野に入れる場合もあるでしょう。

また、コストコやスーパーでのまとめ買いを検討することで、効率よく必要な食料を揃える方法にも注目が集まっています。

では、実際にどれくらいの量を用意すれば安心なのでしょうか。

4人家族が1週間分を備える場合の目安や、備蓄食料を選ぶ際のポイントなど、初心者にもわかりやすく解説します。

このガイドでは、食糧危機への備えとして役立つ情報を具体的に紹介し、安心して備蓄を始められるようお手伝いします。

記事の内容

- 食料備蓄1ヶ月分の基本的な種類と必要量

- 家族構成や生活状況に応じた備蓄計画の立て方

- コストコやスーパーを活用した効率的な備蓄方法

- 長期保存や賞味期限管理の重要性と具体的な手順

食料備蓄1ヶ月分リストで始める準備

ポイント

- 備蓄食料30日分の基本

- 1ヶ月分まとめ買いのコツ

- 食糧危機時の備蓄はどれくらい必要?

- 4人家族1週間の備蓄の目安

- 備蓄食料のおすすめスーパー選び

- 南海トラフに備える食料備蓄のポイント

備蓄食料30日分の基本

備蓄食料30日分の基本は、災害時や緊急時に必要なエネルギーと栄養を確保することです。そのためには、家族構成や人数、アレルギーなどの健康状況を考慮しながら計画を立てる必要があります。

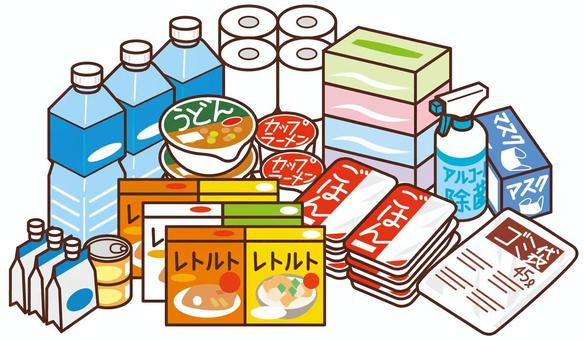

まず、食料備蓄の基本となるのは「長期保存が可能な食品」です。具体的には、缶詰やレトルト食品、フリーズドライ食品、乾麺などが挙げられます。これらは賞味期限が長く、調理が簡単で、災害時の状況下でも使用しやすい特徴があります。

次に、水の確保も重要です。食料の調理や飲用に必要な水は、1人あたり1日3リットルを目安に計算します。これにより、家族全体で30日分の水量を事前に準備することが可能です。

さらに、栄養バランスも意識しましょう。緊急時であっても、ビタミンやミネラルを含む食品を摂取することで、体調を維持しやすくなります。例えば、乾燥野菜やフリーズドライフルーツを加えると良いでしょう。

最後に、定期的な見直しを行うことが大切です。備蓄品の賞味期限や数量を半年ごとに確認し、足りないものを補充することで、非常時でも万全の準備が整います。

こうした基本を押さえることで、30日間の食料備蓄が実際の生活に役立つ内容となります。

1ヶ月分まとめ買いのコツ

1ヶ月分の食料をまとめ買いする際には、計画的に行うことが重要です。以下に具体的なコツを紹介します。

まず、購入リストを作成しましょう。まとめ買いでは、必要な食材や商品の量を把握することが重要です。1ヶ月間で消費する食料の種類や量を具体的に書き出し、リスト化することで、買い忘れや無駄買いを防げます。

次に、長期保存が可能な食品を優先します。缶詰や乾麺、冷凍食品、レトルト食品などは保存期間が長く、1ヶ月分を無駄なく使い切るのに適しています。また、米や小麦粉などの主食類も大容量で購入するとコストパフォーマンスが良くなります。

さらに、保存スペースを確保することも大切です。まとめ買いでは、購入した食料を適切に保管する場所が必要です。冷蔵庫や冷凍庫の容量を確認し、収納スペースを整理してから買い物をするようにしましょう。

また、セールや割引を活用すると費用を抑えることができます。スーパーやオンラインショップのセール情報をチェックし、特に保存が効く食品をお得な価格で購入するのがおすすめです。

最後に、日々の消費量を記録する習慣をつけましょう。これにより、1ヶ月間で実際に消費する量を把握でき、次回のまとめ買いがよりスムーズになります。

これらのコツを活用することで、1ヶ月分のまとめ買いが効率的に進み、備蓄も確実なものとなります。

食糧危機時の備蓄はどれくらい必要?

食糧危機に備える際、必要な備蓄量を判断することは非常に重要です。以下にそのポイントを分かりやすく解説します。

まず、家族構成と消費量を考慮することが必要です。例えば、1人分の1日のカロリー消費量は成人で約2,000~2,500キロカロリーが目安となります。この数字を基に、家族全員の1日あたりの必要量を計算し、備蓄する食料の量を決定します。

次に、備蓄期間を明確に設定しましょう。食糧危機にどの程度備えるのかを決めることで、必要な量が見えてきます。短期的な混乱に対応するなら1週間分、中期的な危機に備えるなら1ヶ月分、長期的なシナリオを想定する場合は6ヶ月から1年分が目安となります。

また、保存性の高い食品を選ぶこともポイントです。缶詰、乾物、真空パック食品など、保存期間が長く、調理が簡単なものを選ぶと、非常時でも効率的に利用できます。さらに、栄養バランスを考え、炭水化物、タンパク質、ビタミンを含む多様な食品を備えることが重要です。

さらに、地域の特性やリスクを考慮することも必要です。例えば、災害リスクが高い地域に住んでいる場合、備蓄量を多めに設定し、水やエネルギー源の確保にも注意する必要があります。

最後に、定期的な見直しと更新を忘れないことが大切です。食料の賞味期限や家庭の状況に合わせて、備蓄内容を調整することで、無駄を防ぎながら万全の準備を整えることができます。

このように、家族構成や地域のリスク、備蓄期間を考慮して準備することで、食糧危機への備えが万全になります。

4人家族1週間の備蓄の目安

4人家族が1週間分の備蓄を準備する際、必要な量や種類を事前に把握しておくことが重要です。以下に、具体的な目安を説明します。

1日の必要量を計算することから始めましょう。一般的に、1人が1日で必要とするカロリー量は約2,000キロカロリーです。4人家族の場合、1日あたり約8,000キロカロリーが必要になります。これを7日分として計算すると、56,000キロカロリーが1週間の備蓄目安となります。

次に、具体的な食品の種類を選ぶことが重要です。以下のような食材が推奨されます。

- 主食類: 米やパスタ、シリアルなど。1人1日2合(300g程度)の米を目安に考え、4人分では1日で1.2kg程度。7日分で約8.4kgを準備するとよいでしょう。

- 保存食品: 缶詰やレトルト食品など、調理が簡単で長期保存が可能なものを選びます。

- タンパク質源: ツナ缶、豆類、乾燥卵、ソーセージなどを準備し、1週間分を確保します。

- 野菜・果物: フリーズドライや缶詰など保存性の高いものを用意します。

- 水: 飲料水として1人1日3リットルを目安に計算し、4人分で1日12リットル。7日分で84リットルを備蓄しましょう。

調理や保存方法も考慮する必要があります。ガスや電気が使えない場合に備え、携帯用コンロや簡単に調理できる食品を選ぶと安心です。また、保存容器や冷暗所を確保し、食品が劣化しないように工夫します。

最後に、備蓄品のチェックリストを作成し、定期的に更新することを心がけてください。これにより、賞味期限切れを防ぎ、非常時に確実に利用できる状態を保つことができます。

これらのポイントを押さえれば、4人家族が1週間安心して過ごせる備蓄の準備が整います。

備蓄食料のおすすめスーパー選び

備蓄食料を購入する際には、スーパーの選び方が非常に重要です。各店舗の特徴を理解し、効率的に備蓄品を揃えましょう。

1. 商品の種類と豊富さを確認する

まず、備蓄に適した食品が揃っているスーパーを選ぶことが大切です。特に、長期保存が可能な缶詰や乾燥食品、レトルト食品などが充実している店舗がおすすめです。また、冷凍食品も非常時に便利なので、冷凍食品コーナーが広いスーパーも候補に入れるとよいでしょう。

2. プライベートブランドの活用

多くのスーパーでは、独自のプライベートブランド商品を展開しています。これらは一般的に価格が抑えられており、コストを意識する場合に適しています。また、品質が良く、長期保存可能な商品が多いのも特徴です。プライベートブランドの品揃えをチェックしてみましょう。

3. 割引やキャンペーンを活用する

備蓄用食品をまとめ買いする際には、特売やセールを利用すると経済的です。例えば、「缶詰まとめ買いで割引」や「レトルト食品〇点購入で1点無料」などのキャンペーンを見逃さないようにしましょう。また、ポイントカードやアプリを活用すると、さらにお得に購入できます。

4. アクセスと営業時間を考慮する

頻繁に訪れる可能性を考えると、アクセスの良いスーパーを選ぶことが便利です。さらに、24時間営業や深夜まで営業している店舗は、忙しい人にも適しています。緊急時にも対応できるスーパーを選ぶことで、備蓄品の補充がスムーズになります。

5. 地域の特性を考慮した店舗選び

住んでいる地域によって、スーパーの特性が異なります。都市部では大型店舗が多く、選択肢が広がりますが、地方では地元密着型のスーパーが主流です。その地域で最も使いやすい店舗を選びましょう。

6. オンライン購入も視野に入れる

スーパーに直接行けない場合や商品が見つからない場合、オンラインでの購入もおすすめです。大手スーパーの公式オンラインストアや、専用の備蓄食品販売サイトを活用すると、幅広い選択肢の中から購入できます。

これらのポイントを意識してスーパーを選べば、効率的で経済的な備蓄品の準備が可能になります。賢いスーパー選びが、非常時の安心につながります。

南海トラフに備える食料備蓄のポイント

南海トラフ地震に備えるためには、特に注意が必要な食料備蓄のポイントがあります。地震の発生後、数日から数週間にわたる物流の停滞を見越して準備しましょう。

1. 最低1週間分の食料を確保する

南海トラフ地震の規模を考えると、復旧には時間がかかる可能性があります。最低でも1週間分、可能であれば2週間分以上の食料を備蓄することが推奨されます。非常時には通常の食事のペースよりも消費量が変動するため、少し多めに用意することが安心です。

2. 水の備蓄を忘れない

食料と同じくらい重要なのが水です。飲料用だけでなく、調理や衛生目的にも必要です。1人あたり1日3リットルを目安に、少なくとも1週間分の水を確保しましょう。これにより、飲み水や料理用水に困ることを防げます。

3. 調理が不要な食品を優先する

災害時には調理環境が整わない場合があります。そのため、缶詰やレトルト食品、乾パン、クラッカーといった調理不要な食品を多めに備えることが重要です。また、冷凍食品は停電時に保存が難しくなるため、避けるか少量にとどめましょう。

4. 栄養バランスを考慮する

非常時でも健康を維持するために、栄養バランスを考えた備蓄が必要です。炭水化物だけでなく、タンパク質が豊富なツナ缶や豆類、ビタミンが摂取できるフルーツ缶などを揃えると、体調を崩しにくくなります。

5. 家族構成に応じた準備をする

家族の年齢や体調に応じた食料を用意することが重要です。例えば、小さな子どもがいる場合は離乳食やおやつ、高齢者がいる場合は柔らかい食品を選ぶなど、家庭の事情に合わせた備蓄を心がけましょう。

6. 収納場所と温度管理を意識する

備蓄食料は、湿気や直射日光を避けられる場所に保管してください。また、地震で棚から落ちないよう、固定された収納スペースを選ぶことが安全です。食品の保存温度を守ることで、品質を長期間維持できます。

7. 定期的に備蓄品を入れ替える

備蓄食料には賞味期限があります。半年から1年ごとに在庫をチェックし、期限が近いものは日常的に消費して新しいものと入れ替える「ローリングストック法」を活用しましょう。

南海トラフ地震は大きな影響をもたらす可能性が高い災害です。そのため、しっかりとした備蓄計画を立てることで、家族の安全と健康を守ることができます。

食料備蓄1ヶ月分リストで安心生活を実現

ポイント

- 備蓄一年分リストと比較

- 食料備蓄一年分|コストコの活用

- 食料備蓄2年分リストの構築

- 災害時に役立つ食品の選び方

- 賞味期限とローテーション管理

- 家族構成別の備蓄プランの提案

備蓄一年分リストと比較

1か月分の備蓄と1年分の備蓄を比較することで、それぞれの目的や実現可能性を明確に理解できます。両者は必要な量だけでなく、準備の方法や維持の仕方にも大きな違いがあります。

1. 必要なスペースの違い

1年分の備蓄は、1か月分に比べて単純計算で12倍のスペースが必要です。そのため、自宅の収納能力を考慮することが重要です。特に都市部の小さな住宅では、1年分の備蓄を維持するのは現実的でない場合があります。

2. 賞味期限と管理の手間

1年分の備蓄は、賞味期限が長い食品を中心に選ぶ必要があります。一方で、1か月分の備蓄は比較的短期間で消費されるため、ローリングストック法が適用しやすいです。1年分を維持する場合、食品の状態を定期的にチェックする時間と労力が増える点も留意が必要です。

3. 費用の差

1か月分の備蓄は、短期間で必要なものを揃えるため、初期費用が少なくて済みます。一方で、1年分の備蓄はまとまった費用が必要です。ただし、大量購入によるコスト削減が可能な場合もあるため、計画的な購入が鍵となります。

4. 非常時への対応力

1か月分の備蓄は、短期間の災害や物流の停止に対応するために適しています。一方で、1年分の備蓄は長期的な災害や経済的な不安定性に対応できるため、より包括的な安全性を提供します。ただし、過剰な備蓄は管理の負担が増すため注意が必要です。

5. 食材の選び方の違い

1か月分の備蓄では、即座に消費できる食品が中心です。一方で、1年分の備蓄では、米や乾物、缶詰、フリーズドライ食品など、長期保存が可能なものを選ぶことが多くなります。この選定により、普段の食生活に馴染むかどうかも異なります。

6. 災害以外の目的の有無

1年分の備蓄は、災害以外にも経済危機や予期せぬ事情に備える目的が含まれる場合があります。一方で、1か月分の備蓄は主に災害時の緊急対応が目的となります。この違いが準備の優先順位に影響します。

7. 家族構成に応じた影響

1年分の備蓄は、家族が多いほど管理が難しくなる一方で、大人数での分配が容易になります。1か月分の備蓄は家族構成に合わせて比較的柔軟に計画できるため、初心者には取り組みやすいです。

これらの点を踏まえ、自分のライフスタイルや目的に合った備蓄方法を選ぶことが重要です。1か月分の備蓄は基本として、必要に応じて1年分の備蓄を視野に入れるのも良いでしょう。

食料備蓄一年分|コストコの活用

1. コストコを活用するメリット

コストコは、食料の大容量パックをリーズナブルな価格で購入できるため、一年分の備蓄を揃える際に非常に役立ちます。特に、米、パスタ、缶詰、乾物などの長期保存可能な食品が豊富に揃っています。さらに、購入頻度を減らすことで時間の節約にもつながります。

2. 長期保存食品の選び方

コストコでは、真空パックのナッツやフリーズドライの果物、缶詰スープなど、長期保存に適した食品が多く取り扱われています。これらは保存が効くだけでなく、緊急時の栄養バランスを保つのに適しています。また、賞味期限を確認し、消費計画を立てることが重要です。

3. 冷凍食品のストック術

冷凍食品もコストコの魅力の一つです。大量購入した肉や魚は、小分けして冷凍保存すれば、必要な分だけ取り出して使えます。ただし、冷凍庫の容量を考慮し、他の備蓄品とバランスを取るようにしましょう。

4. コストコでの買い物の工夫

一年分の備蓄をコストコで揃える際は、買い物リストを事前に作成し、計画的に購入することが大切です。無駄な買い物を防ぐために、すでに家にある食材を把握しておきましょう。また、シェア買いを活用すれば、家庭の負担を軽減できます。

5. 非食品アイテムも視野に入れる

コストコでは食料品だけでなく、紙製品や調理器具も揃います。特に非常時に便利なアルミホイルや保存容器は、一緒に購入しておくと備蓄管理がより簡単になります。

6. 大量購入の注意点

コストコで一年分の備蓄を揃える際は、大量購入に伴う保管スペースの確保が課題となります。食品の保存方法を工夫し、湿気や害虫から守るために密閉容器や乾燥剤を活用することをお勧めします。

7. コストコ会員費の費用対効果

コストコを利用するには年会費が必要ですが、一年分の備蓄を揃える場合、その費用は十分に元が取れることが多いです。ただし、購入頻度が少ない場合は、コストと効果を慎重に比較しましょう。

コストコは、一年分の食料備蓄を効率よく揃えるための優れた選択肢です。選んだ商品を長期保存できるよう計画を立て、家庭の状況に合わせた買い物を心掛けましょう。

食料備蓄2年分リストの構築

1. 2年分の備蓄に必要な食料の種類

2年分の食料備蓄を計画する際、主食、たんぱく質、野菜、果物の4つのカテゴリーに分けて考えると管理がしやすくなります。主食には米やパスタ、乾麺が適しています。たんぱく質は缶詰の魚や肉、豆類、乾燥食品を選びましょう。さらに、乾燥野菜やフリーズドライの果物も栄養バランスを保つ上で欠かせません。

2. 保存期間を意識したリスト作成

長期間保存できる食品を選ぶことが、2年分の備蓄を成功させる鍵です。真空パックや缶詰、冷凍食品は保存期間が長く、適しています。また、賞味期限を定期的に確認し、期限が近いものは普段の食事に組み込むローテーションを取り入れると無駄を防げます。

3. 栄養バランスを考慮した選択

2年間の生活を支えるためには、エネルギー源だけでなく、ビタミンやミネラルを含む食品も必要です。マルチビタミンやプロテインパウダーを補助食品として用意することで、緊急時でも健康を保てます。

4. 食料保存の工夫

大量の備蓄を保管するには、湿気や害虫の対策が不可欠です。密閉容器や保存袋を活用し、冷暗所に保管することで食品の劣化を防ぎます。また、冷凍庫の活用や真空パック器を使うとさらに保存期間を延ばすことができます。

5. 備蓄を定期的に見直す方法

2年分の備蓄は、時間が経つにつれて劣化や賞味期限切れのリスクがあります。半年に一度リストを見直し、消費した分を補充することで、常に新鮮な状態を保てます。デジタルツールを活用して在庫管理を行うと効率的です。

6. 家族の好みに合わせたリスト構築

備蓄食料も、家族が日常的に食べ慣れているものを中心に選ぶと、緊急時にストレスを軽減できます。特に子供や高齢者がいる家庭では、食べやすさや栄養価を優先すると良いでしょう。

7. 購入コストと保存スペースの確保

2年分の備蓄は費用がかかり、保管スペースも必要です。計画的に購入を分散させたり、シェア買いを利用することでコストを抑えることができます。保存スペースについては、棚や収納ボックスを活用し、効率的な配置を心がけましょう。

8. 緊急時に備えるリストの優先順位

2年分の備蓄を構築する際、最初に優先すべきは緊急時に役立つ食品です。水やエネルギーバー、保存期間が非常に長い食品を優先的に揃えることで、初期の危機にも対応しやすくなります。

2年分の食料備蓄は、長期間の安定を目指す大きな計画です。家族の人数や好みに応じたリストを構築し、保存方法や費用を工夫しながら、日常生活と緊急時の両方に備えましょう。

災害時に役立つ食品の選び方

1. 長期間保存が可能な食品を選ぶ

災害時に役立つ食品の基本は、長期間保存できることです。具体的には、缶詰、乾燥食品、フリーズドライ食品が挙げられます。これらは数年間保存できるものも多く、急な災害時でも安心して使えます。

2. 調理の手間が少ない食品を優先

災害時にはガスや電気の供給が停止する場合があります。そのため、お湯を注ぐだけで食べられるインスタント食品や、開封してそのまま食べられる食品を用意しておくことが重要です。特に、水を節約できる食品は貴重です。

3. 栄養バランスを考慮する

災害時こそ体力維持が必要です。炭水化物、たんぱく質、ビタミンをバランスよく摂取できる食品を選びましょう。例えば、エネルギーバーやナッツ、乾燥フルーツなどはコンパクトで栄養価が高く、保存も容易です。

4. 家族の好みに合わせた選択

家族全員が食べられる食品を選ぶこともポイントです。特に子供や高齢者がいる家庭では、食べ慣れた味や柔らかさを重視した食品を選ぶことで、ストレスを軽減できます。また、アレルギー対応食品も忘れずに用意しましょう。

5. 水と相性の良い食品を準備

水は災害時に最も重要な資源の一つです。ご飯やスープなど、少量の水で調理可能な食品をストックしておくと便利です。また、乾燥食品を使う際には十分な水の確保が必要なので、計画的に備蓄しましょう。

6. 携帯性を考慮したパッケージ選び

災害時には避難所に移動する場合も考えられます。小分けパックの食品や、軽量で密閉性の高いパッケージのものを選ぶと、持ち運びが楽になります。特に家族分を確保する場合、負担を減らす工夫が大切です。

7. 賞味期限を確認してローテーションする

備蓄食品は賞味期限が切れる前に消費し、定期的に補充しましょう。これにより、災害時に使用する食品が新鮮で安全な状態を保てます。賞味期限を見やすく管理するために、リストやアプリを活用すると便利です。

災害時に役立つ食品は、単なる備蓄ではなく、いざという時に家族を守る生命線です。保存性、栄養価、調理の容易さをバランス良く考慮し、必要な状況に応じた備えを心がけましょう。

賞味期限とローテーション管理

1. 賞味期限を正確に把握する

備蓄食品の管理で最も重要なのが、賞味期限の確認です。賞味期限は食品のパッケージに記載されていますが、特に長期保存食品は、見落としやすい場合があります。期限を正確に把握するために、購入時に一覧表やスマートフォンアプリに記録しておくと便利です。

2. ローテーションの仕組みを作る

「先入れ先出し」の原則を守ることで、食品を無駄なく消費できます。新しく購入した食品はストックの後方に追加し、古い食品から使用するように心がけましょう。この習慣をつけることで、賞味期限切れを防ぎ、常に新鮮な状態を維持できます。

3. 消費と補充のタイミングを決める

月に一度など、定期的に備蓄食品のチェックを行いましょう。消費期限が近い食品は、普段の食事で消費し、その分を新たに補充するサイクルを作ると管理が楽になります。これにより、非常時にも安全な食品を確保できます。

4. ラベリングで視覚的に管理する

食品のラベルに購入日や賞味期限を大きく書くことで、視覚的に管理がしやすくなります。特に家族全員で備蓄管理を共有する場合、ラベルがあると誰でも簡単に状況を把握できます。

5. 賞味期限が長い食品に注意する

長期間保存できる食品ほど、期限管理が甘くなりがちです。缶詰やフリーズドライ食品などの長期保存食品も、定期的に確認し、期限切れを防ぎましょう。これにより、非常時でも安心して使える状態を保てます。

6. 家庭内で管理を分担する

管理が一人に集中しないように、家族で役割を分担するのも有効です。例えば、子供に「消費期限チェック」を任せることで、防災意識を共有するきっかけにもなります。また、共有のカレンダーやチェックリストを使うと便利です。

7. 定期的に見直して柔軟に対応する

家族構成や食生活の変化によって、必要な食品の種類や量が変わることがあります。半年ごとに備蓄リストを見直し、不要なものを除き、必要なものを追加することで、常に実用的な備蓄を維持できます。

賞味期限とローテーション管理は、備蓄食品を安全かつ効率的に活用するための基本です。小さな工夫を積み重ねることで、いざという時に備えた万全の体制を整えましょう。

家族構成別の備蓄プランの提案

1. 一人暮らしの場合の備蓄プラン

一人暮らしでは、食料の量や種類を効率的に選ぶことが重要です。保存が長く、調理が簡単なレトルト食品や缶詰が便利です。加えて、インスタント麺やフリーズドライ食品、パックご飯などを組み合わせることで、バランスの良い備蓄が可能になります。小容量の水ボトルを数本用意しておくと、持ち運びや使い切りがしやすくなります。

2. 夫婦二人の場合の備蓄プラン

夫婦二人の場合は、一人分の備蓄よりも少し多めの量を準備しましょう。また、好みが異なる場合を考慮し、バリエーションを増やすことがポイントです。保存用の調味料や嗜好品も忘れずに揃えると良いでしょう。特に、防災用の簡易調理セットを一緒に備蓄することで、非常時にも簡単に調理が可能です。

3. 子供のいる家族の場合の備蓄プラン

子供がいる場合、子供用の食料やミルク、おやつを用意することが大切です。また、アレルギー対応食品や離乳食が必要な場合も考慮しましょう。子供が飲める小容量の水やジュースも役立ちます。さらに、親の食事も含めた全体の量を計算し、家族全員が1週間以上過ごせる量を確保してください。

4. 高齢者がいる家族の場合の備蓄プラン

高齢者がいる場合、消化に良い食品や少量でも栄養価の高い食品を準備します。例えば、やわらかいレトルトおかゆや、たんぱく質を補えるスープなどが適しています。また、持病のある場合には必要な薬やサプリメントも備蓄に含めると安心です。

5. ペットのいる家庭の備蓄プラン

ペットがいる家庭では、ペットフードや水を十分に準備することを忘れないようにしましょう。また、ペット用の非常時用グッズ(トイレ用品や薬など)も合わせて備蓄に加えると安心です。家族の一員であるペットのために、普段食べ慣れているフードを用意することでストレスを軽減できます。

6. 大家族の場合の備蓄プラン

大家族では、人数に応じた食料の量が必要になるため、大容量の食品を購入する方が効率的です。例えば、業務用サイズの保存食品やコストコの大袋商品が適しています。また、収納スペースを有効活用し、全員の必要量を確保できるよう計画的に備蓄しましょう。

7. 特殊な家族構成への対応

同居の祖父母や介護が必要な家族がいる場合、それぞれの体調や生活スタイルに合った備蓄を準備します。特別食や介護用品、必要な医薬品など、通常の備蓄よりも幅広い項目をカバーすることが求められます。

家族構成ごとの特徴を考慮して備蓄を計画することで、非常時でも安心して生活を続けることができます。自分の家庭に最適なプランを作り、定期的に見直して備えることが大切です。

まとめ:食料備蓄1ヶ月分リストで始める準備

今回の記事をまとめました。

今回の記事をまとめました。

- 長期保存可能な食品を中心に備蓄計画を立てる

- 家族構成や健康状況に合わせた食品を選ぶ

- 水は1人1日3リットルを目安に備蓄する

- 栄養バランスを考慮した食品を選定する

- 定期的に賞味期限を確認し備蓄を更新する

- まとめ買いの際はリストを作成し計画的に行う

- スーパーやオンラインショップのセールを活用する

- 缶詰や乾麺など調理の手間が少ない食品を優先する

- 家族構成別に必要量を計算し過不足を防ぐ

- 災害リスクに応じて1週間以上の備蓄を確保する

- ローテーション法で常に新鮮な備蓄を維持する

- コストコなど大容量購入に適した店舗を活用する

- 備蓄品を湿気や害虫から守る保管場所を確保する

- 必要に応じて非常用調理器具も備える

- 備蓄品リストを半年ごとに見直して更新する